Страна моя – моя Россия…

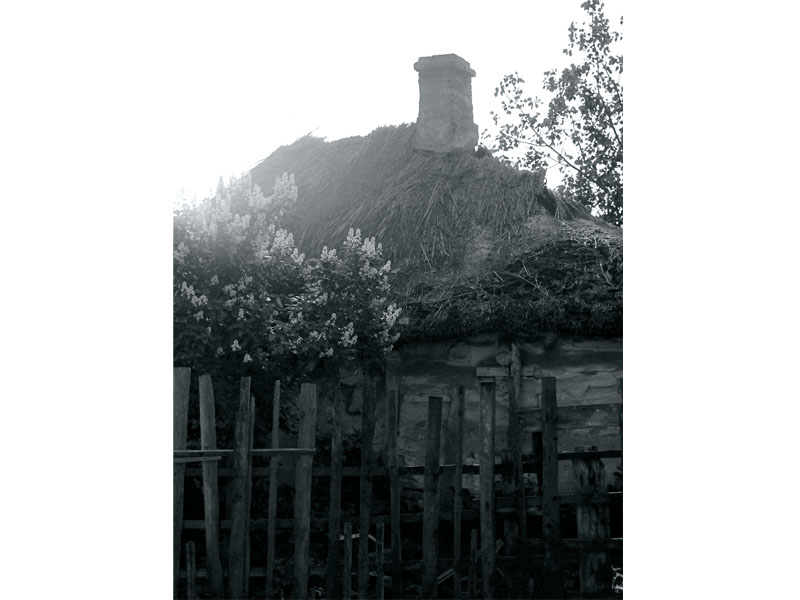

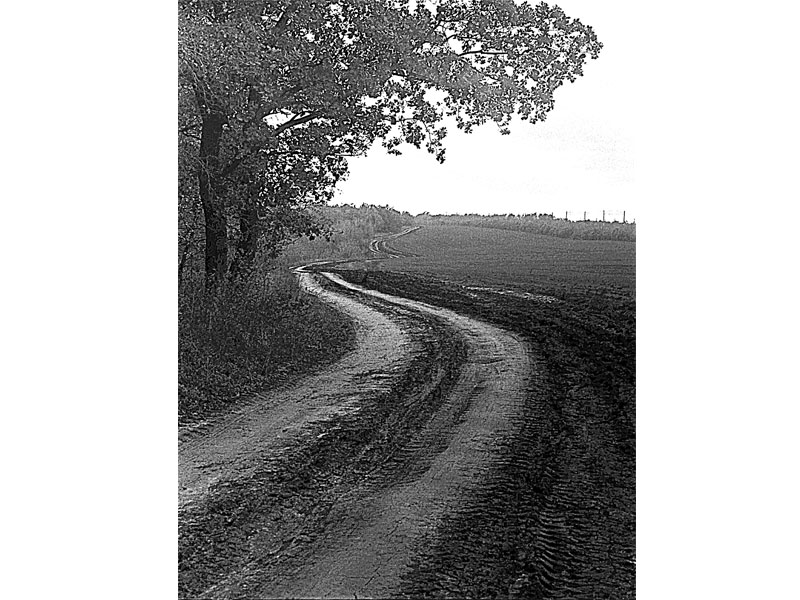

Выставка образно. Неповторимым языком рассказывает об истории хутора, где довелось родиться, о близких людях, родной природе – о Родине нашей России. Думается, если каждый из нас посетит выставку в Белгороде (Победы, 76), то увидит не только окружающее наше прошлое и настоящее изнутри, но и себя.

Николай БОЖКОВ

От авторов

Николай Божков:

Я впервые взял в руки фотоаппарат «Смена 2» в 14 лет. Повлиял друг - Анатолий Лукьянов. Уже в восьмом классе его фото печатались в областных газетах. Он же помог мне записаться в фотокружок белгородского Дома пионеров. За 60 километров ездил электричкой. В 16 лет родители купили «Зенит 3М» с объективом «Индустар-50». Наводка на резкость у этой камеры оставляла желать лучшего, поэтому в 1966 году, будучи в гостях у сестры в Ленинграде, приобрел с её материальной помощью в Гостином Дворе «Зенит Е» с объективом «Гелиос-44». Сразу купил несколько катушек пленки, зарядил и вышел на Невский. Меня, 19-летнего, город потрясал своей монументальной красотой и величием: Невский проспект, каналы, Дворцовая площадь, набережная Невы, Марсово поле, Летний сад. Ездил и на Пискаревское кладбище, и в Петергоф. Несколько дней ходил на съемки, как на работу, казалось, что снимаю сплошные шедевры. Край решетки Летнего сада сделал весьма оригинально: с низкой точки, положив аппарат на асфальт. Медного всадника снял из-под его простертой руки, а Казанский собор….

Отрезвление наступило на Московском вокзале, когда, возвращаясь домой, купил на память набор открыток. Совпало практически все и даже точки съёмок. Иллюзии рассеялись. Было жаль до слез утраченных надежд удивить этот мир.

Зато на всю дальнейшую жизнь пришло осознание, что снимать надо не то, что ярко, броско, доступно и видно всем, а то, что видно тебе одному, что замечательно и дорого только для тебя.

В 1970 году после окончания института был приглашен на работу в газету «Ленинская Смена». Вскоре был призван на действительную службу. После службы работал в белгородских школах, летом водил учеников в походы по родным местам. На каждый поход уходило до десятка катушек пленки. Это был самый плодотворный период в творчестве – пейзажи, этюды, портреты….

С 1984 по 1987 год находился с семьей в командировке в Алжире. Со мной постоянно дежурило два «Зенита»: один с «кодаковским» цветным негативом, другой - с диапозитивом..

В последние годы работал уже в цифре с хорошей оптикой, автофокусом, но ничего похожего на прежние работы не получалось. Объясняется это просто. В мои более чем зрелые годы уже сложно настроиться на творчество, нет эмоциональной подпитки, что была в прежние годы. А без этого человек с фотоаппаратом проходит мимо интереснейшего сюжета, не замечая его, как и тысячи идущих мимо прохожих.

В юности я часто ловил себя на том, что мои глаза помимо воли постоянно кадрируют окружающее пространство, ища точку съемки и оригинальный ракурс, независимо от того, иду ли я по дороге, еду ли в электричке или сижу в парке на скамейке, и есть ли при мне фотоаппарат.

То благодатное время я теперь именую, с легкой строки Олега Митяева, «светлое прошлое». Тогда эмоциональная подпитка шла через журнал «Советское фото». Каждый номер ожидался с большим нетерпением. К тому же в те времена регулярно проводились международные выставки «Интерпрессфото», по итогам выпускался альбом с работами лауреатов. Стоил он половину стипендии, но приходилось жертвовать.

Работавший тогда в газете «Ленинская Смена» Павел Кривцов, один из лучших фотожурналистов СССР, организовал при своей лаборатории клуб фотолюбителей, где были и учеба, и обмен опытом, и разбор ошибок и удач каждого. Через год работы клуба Павел организовал выставку в единственном тогда в Белгороде зале за драмтеатром. Хотя мной уже была снята большая часть из имеющегося сегодня, в той выставке участвовала только одна моя фотография - «Кто вы?». Дело в том, что сделать качественные отпечатки крупного формата на хорошей бумаге для всех нас было большой проблемой. Печатал все сам Кривцов, а загружать его своими слабыми, как я тогда считал, снимками было неудобно.

Однажды я принял участие в фотоконкурсе «Белгородской правды» и за серию снимков «После метели» получил второе место и денежный приз 25 рублей.

Однажды в моем присутствии большому мастеру Виталию Собровину кто-то заметил, что его такой удачный снимок мог получиться только случайно.

-Да, - сказал он, - я там оказался случайно, случайно в руках у меня был аппарат с соответствующим объективом, заряженный пленкой «А-2» Шосткинского химзавода с нужной чувствительностью. Случайно я выставил правильно выдержку, подобрал диафрагму, нашел нужную точку съемки, ракурс, точно сфокусировал объектив и случайно вовремя нажал на спуск.

Этого было достаточно, чтобы собеседник примолк.

И где здесь случайность, где везение, где мастерство и талант? Наверное, у настоящего художника это всё неразделимо.

Павел Павлович Кривцов, прошедший школу таких Московских журналов, как «Огонек» и «Слово», до сих пор снимает на черно-белую пленку. Он уверен, что появление изображения на ней сродни церковному таинству, и к проявлению подходит с подобающим трепетом и молитвой. И результат великолепный. В одной только его книге «Русский человек, век ХХ» столько прекраснейших портретов людей, представляющих подлинный цвет нации!

Виталий Ануфриевич Собровин, автор таких грандиозных книг, как «Строкою Пушкина воспето», «Святое Белогорье»…, тоже всерьёз считал, что проявитель, подогреваемый на электроплитке, работает совсем не так, как тот, который грелся на печке протапливаемой соломой. Творческая аура вокруг них будет разная - способствующая появлению шедевра или наоборот.

А о том, как былые мастера настраивались на съемку, уже ходят легенды:

- Поехали мы однажды с Собровиным снимать Бородинское поле, - рассказывал Юрий Коренько, корреспондент «Белгородской правды». - Прибыли на место в сумерках, быстро поставили палатку и попытались сразу заснуть.

- И вот, - продолжает Юрий, - вижу сквозь закрытые веки, как на ткани палатки играет свет и чувствую: Виталий уже с чем-то возится.

- Лежи, лежи, - говорит он мне, - рано еще.

- А что тогда ты там в полутьме делаешь?

- Да, решил побриться.

- Так ведь мы здесь одни в чистом поле. Кто нас увидит?

- Поле! - оно и увидит. Как же я перед воспетой гением Лермонтова великой святыней Руси - Бородинским полем - смогу предстать небритым? И что я в таком виде сниму?

Теперь спустя десятки лет я чувствую, что больше мне не настроиться должным образом на съемку. Даже если выбриться до синевы... С ростом бытовых проблем и необходимостью зарабатывать на жизнь доминирующими стали эмоции другого порядка.

Зато современные технологии позволили оцифровать и отретушировать весь фотоархив – от первых грязных негативов до цветных слайдов. Верность многолетней традиции диктует необходимость перевода всех снимков, даже последних, полученных современной цифровой аппаратурой с гигантским разрешением, в простую черно-белую графику, что я и делаю.

Февраль-2014

Юрий БОЖКОВ

От автора

Сквозной темой моего творчества (так сложилось, видимо, в силу моего мировосприятия) стала «техноромантика» или «технолирика». Я нахожу особую красоту в сочетании природных и индустриальных мотивов, замысловатости натуральных форм и брутальных линейных очертаниях, в том, как природа неустанно и методично поглощает гениальные, а иногда и откровенно ужасные творения человеческих разума и рук. Как техника оживает и становится частью биосферы…

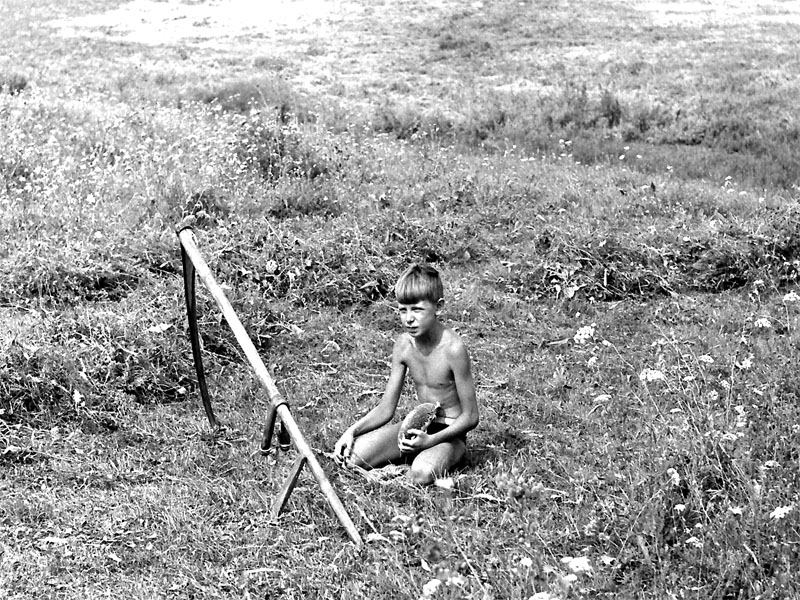

Конечно, снимаю и портреты людей, с которыми общаюсь. Своих родных, соседей, коллег. Я смотрю в видоискатель на отца и вижу фото своего деда, снятое моим дядей. Или, снимая своего сына, вижу себя. Какие-то картинки у меня с дядей похожи до степени смешения, несмотря на дистанцию между ними в 30 лет.

Я никогда не ставил жёстко определенных фотоцелей, но что-то постепенно оформляется в линии, которые потом, возможно, станут полноценными направлениями.

Февраль-2014

Некоторые фотоработы

Оставить сообщение: